自作ソフトウェア 材料と加工に関する技術 エネルギー変換に関する技術 生物育成に関する技術 情報に関する技術

自作ソフトウェア

材料と加工に関する技術

エネルギー変換に関する技術

生物育成に関する技術

情報に関する技術

前回のコンテンツ(「流れ図(フローチャート)」)で、フローチャートについて簡単な説明を行いました。

今回は実際のフローチャートを用いて、内容の解説を行います。

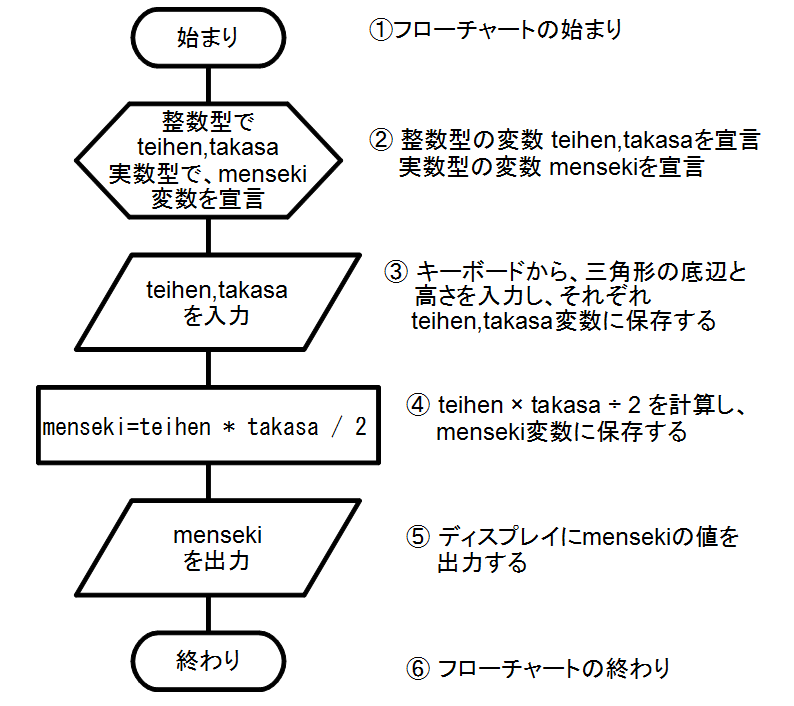

下のフローチャートは、三角形の底辺と高さを入力して、面積を出力するものです。

以上のようになります。

各記号の中に書く言葉は、プログラム風に書いても、言葉だけで書いても問題はありません。(特に決まりはない)

しかし、記号の意味と中に書く言葉の意味は一致させなければなりません。

(例えば、計算を行う四角の記号の中に、データの入力と書いてはいけない)

ちなみに、上記のフローチャートは順次構造になっています。

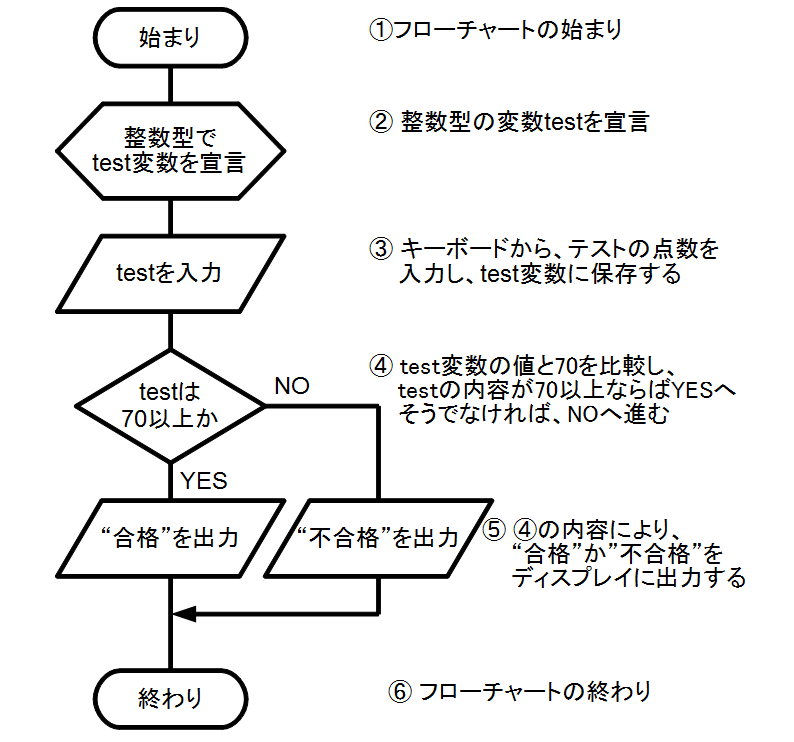

次のフローチャートは、判断(選択)構造となっているものです。

内容は、テストの点数をキーボードから入力し、70点以上なら「合格」、70点未満なら「不合格」と表示させるものです。

上記のひし形の記号で判断(選択)が行われています。

test変数と"70"を比較し、testが70以上かを判断して、その次に行う処理を判断(選択)しています。

さらに、フローチャートの決まりである、「上から下、左から右」以外の流れ(右から左)へは、矢印を使っています。

そして、矢印の先へ向かい、線と合流したら下へ流れていきます。

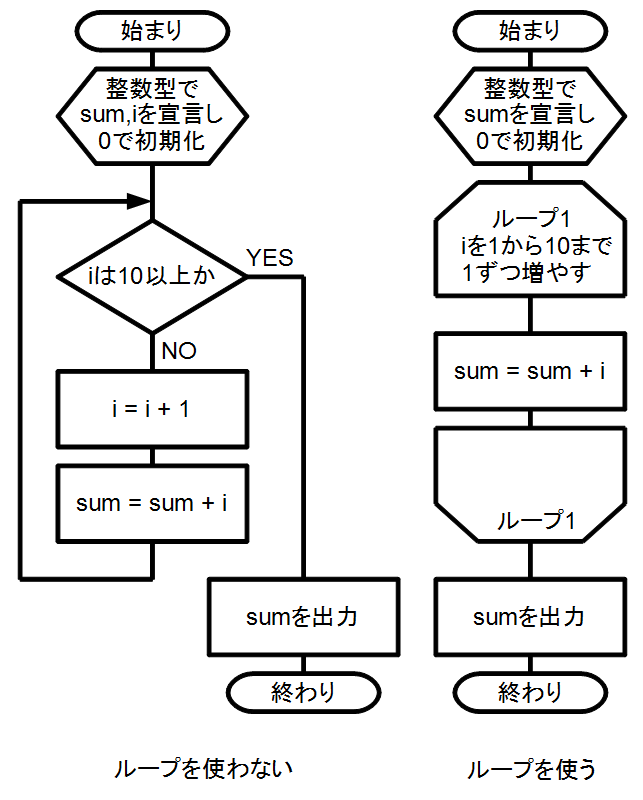

最後は、繰り返し構造となっているフローチャートです。

内容は、1〜10までの数字を足していくものです。(FLASH使用)

「プログラムの基本構造」で説明したように、「繰り返し構造」では、同じ処理を連続して繰り返す場合に用います。

「ループ1」など、同じ名前の繰り返し記号ではさまれた部分の処理を繰り返します。

そして、ループ終端からループ始端へ戻ったときに、ループ始端で指定した変数に変化を与えます。

上記の処理の流れを下の表にまとめてみました。

| 回数 | iを1から10までのループ 変数 i の値 | sum = sum + i 計算後の変数sumの値 |

|---|---|---|

| 1回目 | 1 | 1 |

| 2回目 | 2 | 3 |

| 3回目 | 3 | 6 |

| 4回目 | 4 | 10 |

| 5回目 | 5 | 15 |

| 6回目 | 6 | 21 |

| 7回目 | 7 | 28 |

| 8回目 | 8 | 36 |

| 9回目 | 9 | 45 |

| 10回目 | 10 | 55 |

余談:

上記のフローチャートをループ記号を使わず表すと、下のフローチャートと同じ意味を表します。

ループ始端では i = i + 1 の計算を行い、ループ終端で i と 10 を比較しています。

プログラムでも、フローチャートでも内容は同じでも、別の書き方をすることができます。

しかし、ループ記号を使わないフローチャートであっても、繰り返し処理を行っているので、「繰り返し構造」になっています。

←流れ図(フローチャート)へ 最後に→

プログラムについてへ